腫瘍内科

診療について

診療にあたっては、患者さんにがんの病状と治療への理解を深めていただき、研究病院における使命として、患者さんに治療に参加していただくことを大切にしています。治療方針に関しては、乳腺外科、放射線診断科、放射線治療科、形成外科、整形外科、脳外科、病理科、緩和ケア科などの関連する医師と十分なコミュニケーションをとりながら、総合的な視点で、最善と思われる方針を提案します。また抗がん剤の開発治験にも積極的に参画しており、国内未承認薬へのアクセスも豊富です。

患者さんが治療を行いながら生活していくことを支えるため、薬剤師、看護師、精神科医、臨床心理士、ソーシャルワーカーなど、他の専門職と積極的に連携し、患者さんがその専門的能力を最大限に活用できるよう心がけています。抗がん剤治療を行う場である通院治療センターとも緊密に連携しています。

具体的には、固形がんの薬物療法の多くは、外来通院での治療が中心になってきています。年間約8,000人の方の抗がん剤治療を外来(通院治療センター)で実施しています。また、患者さんががんや治療に伴うさまざまな症状に対応しながら安心して日常生活が送れるよう、連携パスを用いたり、相談支援センターやTokyo Breast Consortiumなどを通じて、地域の医療機関との連携体制づくりを大切にしています。また薬物療法に伴う外見上の変化は患者さんの社会生活を送る上で大きな問題になっていると考えています。当科は外見関連支援チームを支援し、アピアランスケア・プログラム(抗がん剤治療を受けている患者さんがかかえている外見美容に関する不安や悩みについて、美容ケアに詳しいスタッフがサポートとアドバイスを行う)を推進しています。

一方で、他院で治療中であったり、経過観察のみ、治験といった研究診療のご提案が困難な状況、病状や経過や合併症等の状況から当院の対応が困難と考える場合など、初診で診察・検討を行った上で当院での診療を担当することは難しい場合がございます。その場合は、紹介元の医療機関にて引き続き診療を受けていただくことになります。

特に他の病院ですでに治療を開始されている患者さんについては、まずは相談対話外来での相談をお勧めいたします。

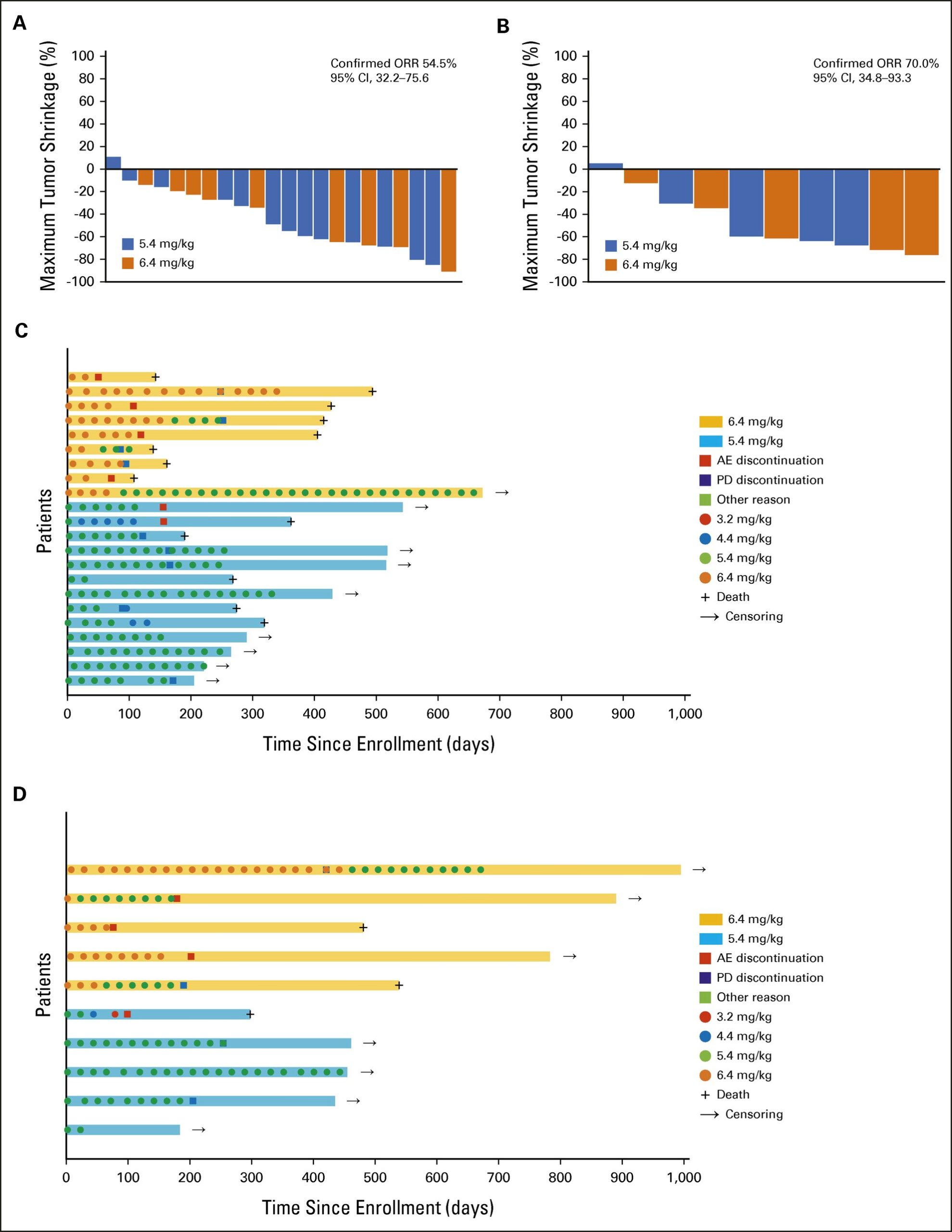

当科では、上記の診療活動に加えて、新薬の治験を含むさまざまな臨床試験をとおして、新しい治療法の開発に積極的に取り組んでいます(参照:「新薬と治験」)。国内の多施設の臨床試験グループでリーダーシップを発揮すると同時に、新規薬剤の開発(治験)に力を入れています。また、薬物療法の効果や抵抗性を予測するためのバイオマーカー研究や、がんの医療政策への提言を目ざした基盤研究などを行っています。これらの研究は以下の公的研究費を使って行われています。